| 关键: |

【1】5.4.16 高层民用建筑内使用可燃气体燃料时,应釆用管道供气。使用可燃气体的房间或部位宜靠外墙设置,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。

【条文说明】5.4.16鉴于可燃气体的火灾危险性大和高层建筑运输不便,运输中也会导致危险因素增加,如用电梯运输气瓶,一旦可燃气体漏入电梯井,容易发生爆炸等因素。故要求高层民用建筑内使用可燃气体作燃料的部位,应采用管道集中供气。

燃气灶、开水器等燃气或其他使用可燃气体的房间,当设备管道损坏或操作有误时,往往漏出大量可燃气体,达到爆炸浓度时,遇到明火就会引起燃烧爆炸,为了便于泄压和降低爆炸对建筑其他部位的影响,这些房间宜靠外墙设置。

燃气供给管道的敷设及应急切断阀的设置,在国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028中已有规定,设计应执行该规范的要求。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【2】5.4.17 建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时,应符合下列规定:

1 应设置独立的瓶组间;

2 瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻,液化石油气气瓶的总容积不大于1m3的瓶组间与所服务的其他建筑贴邻时,应采用自然气化方式供气;

3 液化石油气气瓶的总容积大于1m3、不大于4m3的独立瓶组间,与所服务建筑的防火间距应符合本规范表5.4.17的规定;

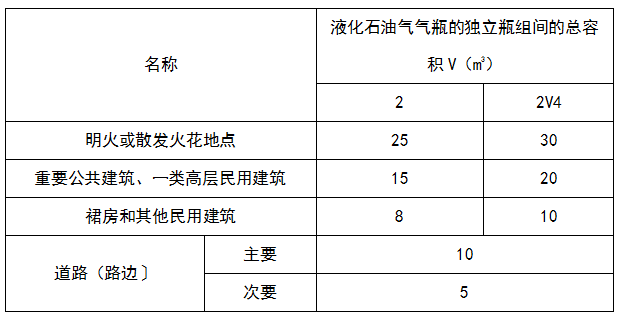

表5.4.17 液化石油气气瓶的独立瓶组间与所服务建筑的防火间距(m)

[图片]

注:气瓶总容积应按配置气瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算。

4 在瓶组间的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀;

5 瓶组间应设置可燃气体浓度报警装置;

6 其他防火要求应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。 |

|

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【3】 【条文说明】5.4.17本条第1、2、3、4、5款为强制性标准条文。本条规定主要针对建筑或单位自用,如宾馆、饭店等建筑设置的集中瓶装液化石油气储瓶间,其容量一般在10瓶以上,有的达30-40瓶(50kg/瓶)。本条是在总结各地实践经验和参考国外资料、规定的基础上,与现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028协商后确定的。对于本条未作规定的其他要求,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。

在总出气管上设置紧急事故自动切断阀,有利于防止发生更大的事故。在液化石油气储瓶间内设置可燃气体浓度报警装置,采用防爆型电器,可有效预防因接头或阀门密封不严漏气而发生爆炸危险。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

| 【4】5.5 安全疏散和避难 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

| 【5】Ⅰ 一般要求 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【6】5.5.1 民用建筑应根据其建筑高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散和避难设施。安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式应满足人员安全疏散的要求。

【条文说明】5.5.1建筑的安全疏散和避难设施主要包括疏散门、疏散走道、安全出口或疏散楼梯(包括室外楼梯)、避难走道、避难间或避难层、疏散指示标志和应急照明,有时还要考虑疏散诱导广播等。

安全出口和疏散门的位置、数量、宽度,疏散楼梯的形式和疏散距离,避难区域的防火保护措施,对于满足人员安全疏散,至关重要。而这些与建筑的高度、楼层或一个防火分区、房间的大小及内部布置、室内空间高度和可燃物的数量、类型等关系密切。设计时应区别对待,充分考虑区域内使用人员的特性,结合上述因素合理确定相应的疏散和避难设施,为人员疏散和避难提供安全的条件。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【7】5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

【条文说明】5.5.2对于安全出口和疏散门的布置,一般要使人员在建筑着火后能有多个不同方向的疏散路线可供选择和疏散,要尽量将疏散出口均匀分散布置在平面上的不同方位。如果两个疏散出口之间距离太近,在火灾中实际上只能起到1个出口的作用,因此,国外有关标准还规定同一房间最近2个疏散出口与室内最远点的夹角不应小于45°。这在工程设计时要注意把握。对于面积较小的房间或防火分区,符合一定条件时,可以设置1个出口,见本规范第5.5.8条和5.5.15条等条文。

关于相邻出口间距是根据我国实际情况并参考国外有关标准确定的。目前,在一些建筑设计中存在安全出口不合理的现象,降低了火灾时出口的有效疏散能力。英国、新加坡、澳大利亚等国家的建筑规范对相邻出口的间距均有较严格的规定。如法国《公共建筑物安全防火规范》规定2个疏散门之间相距不应小于5m;澳大利亚《澳大利亚建筑规范》规定:第9b类建筑(即公众聚集场所)内2个疏散门之间的距离不应小于9m。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【8】5.5.3 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。

【条文说明】5.5.3将建筑的疏散楼梯通至屋顶,可使人员多一条疏散路径,有利于人员及时避难和逃生。因此,有条件时,如屋面为平屋面或具有连通相邻两楼梯间的屋面通道,均要尽量将楼梯间通至屋面。楼梯间通屋面的门要易于开启,同时门也要向外开启,以利于人员的安全疏散。特别是单元式住宅建筑,如楼梯间未出屋面,人员在火灾时一般就只有竖向一个方向的疏散路径,这会对人员的疏散安全造成较大危害。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【9】5.5.4 自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施。

【条文说明】5.5.4本条规定要求在计算民用建筑的安全出口数量和疏散宽度时,不能将建筑中设置的自动扶梯和电梯的数量和宽度计算在内。

(详见纸质文件) |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【10】5.5.5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500m2、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室)当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。

除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。

除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【11】 【条文说明】5.5.5本条是对地下、半地下建筑成建筑内的地下、半地下室可设置一个安全出口或疏散门的通用条文。除本条规定外的其他情况,地下、半地下建筑或地下、半地下室的安全出口或疏散楼梯、其中一个防火分区的安全出口以及个房间的疏散门,均不应少于2个。

对于面积不大于50m2、且人数不大于15人时允许设置一个安全出口的地下、半地下室,主要指设置在建筑内除只有少数检修、巡查人员的设备房等以外的地下、半地下汽车库等房间;对于设备房,设置一个安全出口的条件可以按照本规范第5.5.15条第4款规定可设置一个疏散出口的条件确定。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【12】5.5.6 直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。

【条文说明】5.5.6受用地限制,在建筑内布置汽车库的情况越来越普遍,但设置在汽车库内与建筑其他部分相连通的电梯、楼梯间等竖井也为火灾和烟气的竖向蔓延提供了条件。因此,需采取设置带防火门的电梯侯梯厅、封闭楼梯间或防烟楼梯间等措施将汽车库与楼梯间和电梯竖井进行分隔,以阻止火灾和烟火蔓延。对于地下部分疏散楼梯间的形式,本规范第6.4.4条已有规定,但设置在建筑的地上或地下汽车库内、与其他部分相通且不用作疏散用的楼梯间也要按照防止火灾上下蔓延的要求,采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【13】5.5.7 高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐。

【条文说明】5.5.7本条规定的防护挑檐,主要为防止建筑上部坠落物对人体产生的伤害,保护从首层出口疏散出来的人员安全。防护挑檐可利用防火挑檐,与防火挑檐不同的是,防护挑檐只需满足人员在疏散和灭火救援过程中的人身防护要求,一般设置在建筑首层出入口门的上方,不需具备与防火挑檐一样的耐火性能。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

| 【14】II 公共建筑 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【15】5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。符合下列条件之一的公共建筑,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一:

1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;

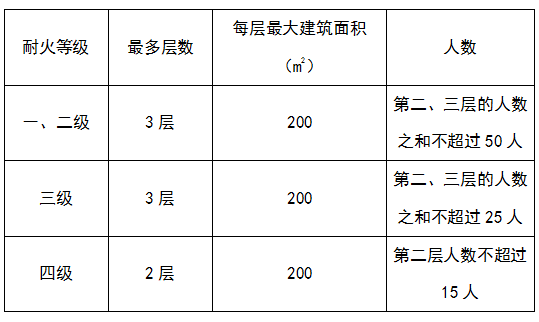

2 除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。

表5.5.8 可设置1部疏散楼梯的公共建筑

[图片] |

|

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【16】 【条文说明】5.5.8本条为强制性标准条文。本条规定了公共建筑设置安全出口的基本要求,包拮地下建筑和地下建筑或建筑的地下室。

本条所指公共建筑的安全出口数量,对于一座建筑面积小于一个防火分区最大允许建筑面积的单层建筑,是对该建筑的要求;对于楼层建筑面积小于一个防火分区最大允许建筑面积的多层或高层建筑,是对一个楼层的要求;当上述面积大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,则是对其中任薏一个防火分区的要求。由乎在实际执行规范时,普遍认为安全出口和蔬歆门木易分清楚。为此,本规范在不同条文作了区分。疏散出口包括疏散门和安全出口,疏散门是房间直接通向疏散走道的房门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门;安全出口是直接通向室外的房门或直接通向室外疏散楼梯、室内的疏散楼梯间及其他安全区的出口,是疏散出口的一个特例。

本条中的托儿所包括晡乳室,医疗建筑不包括无治疗功能的休养性质的疗养院,这类疗养院要按照旅馆建筑的要求确定。

根据本规范在执行过程中的反馈意见,此次修订将可设置一部疏散楼梯的公共建筑的每层最大建筑面积和第二、三层的人数之和,比照可设置一个安全出口的单层建筑和可设置一个疏散门的房间的条件进行了调整。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【17】5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:

1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;

2 建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;

3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【18】 【条文说明】5.5.9本条规定了建筑内的防火分区利用相邻防火分区进行疏散时的基本要求。

1 建筑内划分防火分区后,提高了建筑的防火性能。当其中一个防火分区发生火灾时,不致快速蔓延至更大的区域,使得非着火的防火分区在某种程度上能起到临时安全区的作用。因此,在相邻防火分区之间的防火分隔措施确能有效防止火势蔓延,而某个防火分区因平面布置又无法使部分安全出口直接通向疏散楼梯间或室外的情况下,人员可以利用这神具有较好防火性能的相邻防火分区进行疏散。显然,当人员从着火区进入非着火的防火分区后,将会增加该区域的人员疏散时间,因此,设计除需保证这些防火分区的防火安全性能外,还需要增加该防火分区的疏散宽度,使整个楼层的总疏散宽度不减少。这样,相邻两个防火分区之间就要严格采用防火墙分隔,不能釆用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代。

此外,为保证安全出口的布置和疏散宽度的分布更加合理,规定了一定面积的防火分区最少应具备的直通室外的安全出口数量。计算时,不能将利用通向相邻防火分区的安全出口宽度计算在楼层的总疏散宽度内。

2 本条要求是针对某一楼层内中少数防火分区内的部分安全出口,因平面布置受限不能直接通向室外的情形。对于某一楼层内个别防火分区直通室外的安全出口的疏散宽度不足或其中局部区域的安全疏散距离过长时,也可将通向相邻防火分区的出口及其宽度计入该防火分区内,但不能大于该防火分区所需总疏散净宽度的30%。

3 考虑到三、四级耐火等级的建筑,不仅建筑规模小、建筑耐火性能低,而且火灾蔓延更快,故本规范不允许三、四级耐火等级的建筑借用相邻防火分区或共用疏散楼梯间进行疏散。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【19】5.5.10 高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于10m时,可釆用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:

1 楼梯间应为防烟楼梯间;

2 梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙;

3 楼梯间的前室应分别设置;

4 楼梯间内的加压送风系统不应合用。

【条文说明】5.5.10剪刀楼梯的特点是在建筑的同一位置设置了两部入口方向不同的楼梯,这两部楼梯可以不采用隔墙分隔而处于同一楼梯间内,也可以采用隔墙分隔成两个楼梯间,起到两部疏散楼梯的作用。本条规定是对于楼层面积比较小的高层公共建筑,在难以按本规范要求间隔5m设置2个安全出口时的变通措施。本条规定房间疏散门到安全出口的距离小于主要为限制楼层的面积。

由于剪刀楼梯是垂直方向的两个疏散通道,两梯段之间如没有隔墙,则两条通道处在同一空间内,从而出现其中一个楼梯间进烟,会使整个楼梯间的安全受到影响。为此,剪刀楼梯的楼梯间应分别设置前室,不同楼梯之间应设置分隔墙,使之成为各自独立的空间。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【20】5.5.11 设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200m2时,高出部分可设置1部疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散的要隶。

【条文说明】5.5.11本条规定是参照三级耐火等级公共建筑设置一个疏散楼梯的条件确定的。据调查,有些办公、教学或科研等公共建筑,往往要在屋顶部分局部高出(1-2)层,用作会议室、报告厅等。本规定主要针对多层公共建筑。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【21】5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。

裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。

【条文说明】5.5.12本条为强制性标准条文。本规定是要保障人员疏散的安全,使疏散楼梯能在火灾时防火,不积聚烟气。高层建筑中的疏散楼梯如果不能可靠封闭,火灾时犹如高耸的烟囪,既拔烟又抽火,使烟气在短时间里就能经过楼梯向上部扩散,并蔓延至整幢建筑物,威胁疏散人员的安全。随着烟气的流动也大大地加快了火势的蔓延。因此,高层建筑内疏散楼梯间的安全性要求较多层建筑更高。

对于少数建筑内防烟楼梯间在首层难以直接通向室外的情形,可以采用在首层将火灾危险性很低的大堂扩大到楼梯间的前室内,形成扩大的防烟楼梯间。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【22】5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:

1 医疗建筑、旅馆、公寓、老年人建筑及类似使用功能的建筑;

2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;

3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;

4 6层及以上的其他建筑。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【23】 【条文说明】5.5.13本条为强制性标准条文。对于多层建筑,在我国华东、华南和西南部分地区,采用敞开式外廊的集体宿舍、教学、办公等建筑,当其中与敞开式外廊相连通的楼梯间,由于具有较好的防止烟气进入的条件,可不设置封闭楼梯间。

本条规定需要设置封闭楼梯间的建筑,无论其楼层面积多大均要考虑采用封闭楼梯间,而与该建筑通过楼梯间连通的楼层的总建筑面积是否大于一个防火分区的最大允许建筑面积无关。

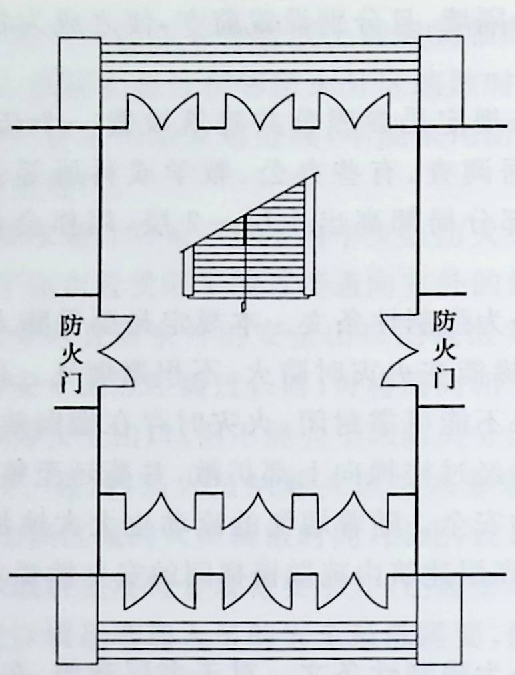

对应设置封闭楼梯间的建筑,其底层楼梯间可以适当扩大封闭范围。所谓扩大封闭楼梯间,就是将楼梯间的封闭范围扩大,如图5所示。因为一般公共建筑首层入口处的楼梯往往比较宽大开敞,而且和门厅的空间合为一体,使得楼梯间的封闭范围变大对于不需采用封闭楼梯间的公共建筑,其首层门厅内的主楼梯如不计入疏散设计需要总宽度之内,可不设置楼梯间。

[图片]

图5 扩大封闭楼梯间示意图

由于剧场、电影院、礼堂、体育馆多是人员密集场所,楼梯间的人流量较大,使用者大都不熟悉内部环境,且这类建筑多为单层,因此规定中未规定剧场、电影院、礼堂、体育馆的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间。但当这些场所与其他功能空间组合在同一座建筑内时,则其疏散楼梯的设置形式应按其中要求最高者确定,或按该建筑的主要功能确定。如电影院设置在多层商店建筑内,则需要按多层商店建筑的要求设置封闭楼梯间。

本条第1、3款中的“类似使用功能的建筑”是指设置有本款前述用途场所的建筑或建筑的使用功能与前述类似。 |

|

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【24】5.5.14 公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。

【条文说明】5.5.14建筑内的客货电梯一般不具备防烟、防火、防水性能,电梯井在火灾时可能会成为加速火势蔓延扩大的通道,而营业厅、展览厅、多功能厅等场所是人员密集、可燃物质较多的空间,火势蔓延、烟气填充速度较快。因此,应尽量避免将电梯井直接设置在这些空间内,要尽量设置电梯间或设置在公共走道内,并设置侯梯厅,以减小火灾和烟气的影响。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【25】5.5.15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之―的房间可设置1个疏散门:

1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m2;

2 位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.9m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大子200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m;

3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的厅、室。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【26】 【条文说明】5.5.15本条为强制性标准条文。疏散门的设置原则与安全出口的设置原则基本一致,但由于房间大小与防火分区的大小差别较大,因而具体的设置要求有所区别。

本条第1款规定可设置1个疏散门的房间的建筑面积,是根据托儿所、幼儿园的活动室和中小学校的教室的面积要求确定的。袋形走道,是只有一个疏散方向的走道,因而位于袋形走道两侧的房间,不利于人员的安全疏散,但与位于走道尽端的房间仍有所区别。

对于歌舞娱乐放映游艺场所和地下、半地下房间,无论位于袋形走道或两个安全出口之间还是位于走道尽端,不符合本条规定条件的房间均需设置2个及以上的疏散门。对于托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间,需要设置2个疏散门;当不能满足此要求时,不能将此类用途的房间布置在走道的尽端。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【27】5.5.16 剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅,其疏散门的数量应经计算确定且不应少于2个,并应符合下列规定:

1 对于剧场、电影院、礼堂的观众厅或多功能厅,每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人;

2 对于体育馆的观众厅,每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400人-700人。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

| 【28】 【条文说明】5.5.16本条第1款为强制性标准条文。对于剧场、电影院、礼堂,一般观众厅容纳人数为1000人-2000人时,其疏散设计采用规范规定的疏散门数量和疏散宽度指标等要求基本可行。如一座容纳观众1500人的剧场、电影院,其池座和楼座的总疏散门数量多在6个-10个之间,每个疏散门的宽度多在1.50m-1.80m左右。这样,无论是疏散门的数量,还是疏散门的总宽度,均符合规定的有关要求。(详见纸质文件) |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【29】5.5.17 公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:

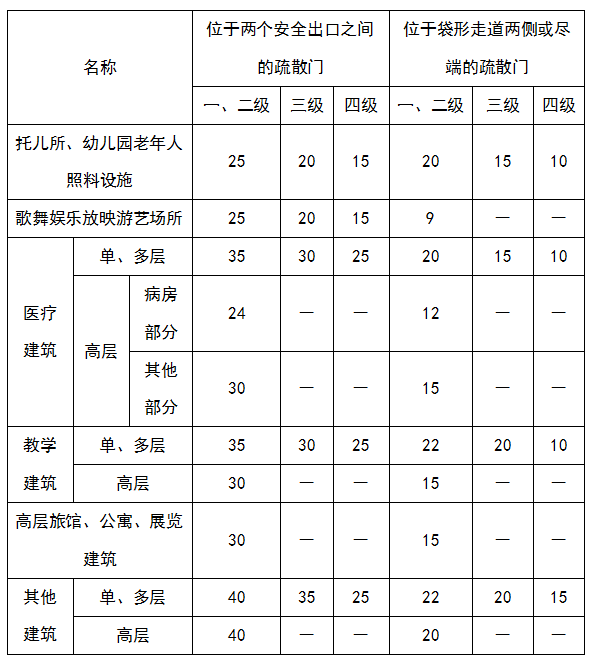

1 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.17的规定;

表5.5.17 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(m)

[图片]

注:1 建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。

2 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。

3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表及注1的规定增加25%。

2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处;

3 房间内任一点至房伺直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离;

4 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。 |

|

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【30】 【条文说明】5.5.17本条为强制性标准条文。本条规定了公共建筑内安全疏散距离的基本要求。安全疏散距离是控制安全疏散设计的基本要素,疏散跑离趙短,人员的疏散过程越安全。该距禽的确定既要考虑人员疏散的安全,也要兼顾建箅功能和平面布置的要求,对不同火灾危险性场所和不同耐火等级建筑有所区别。

1 外廊式建筑的外廊敞开时,其通风排烟、釆光、降温等方面的情况一般均比内廊式建筑要好,对安全疏散有利。本条表5.5.17注1对敞开式外廊建筑的有关要求作了调整。

注3考虑到设置自动喷水灭火系统的建筑,其安全性能有所提高,也对这些建筑或场所内的疏散距离作了调整,可按规定增加25%。

2 对于建筑首层为火灾危险性小的大厅,该大厅与周围办公、辅助商业等其他区域进行了防火分隔时,可以在首层将该大厅扩大为楼梯间的一部分。考虑到建筑层数不大于4层的建筑内部垂直疏散距离相对较短,当楼层数不大于4层时,楼梯间到达首层后可通过15m的疏散走道到达直通室外的安全出口,这一要求不适用于需设置封闭楼梯间的建筑。

3 有关建筑内观众厅、营业厅、展览厅等的内部最大疏散距离要求,参照了国外有关标准规定,并考虑了我国的实际情况。如美国相关建筑规范规定,在集会场所的大空间中从房间最远点至安全出口的步行距离为61m,设置自动喷水灭火系统后可增加25%。英国建筑规范规定,在开敞办公室、商店和商业用房中,如有多个疏散方向时,从最远点至安全出口的直线距离不应大于30m,直线行走距离不应大于45m。我国台湾地区的建筑技术规则规定:戏院、电影院、演艺场、歌厅、集会堂、观览场以及其它类似用途的建筑物,自楼面居室之任一点至楼梯口之步行距离不应大于30m。

本条中的“观众厅展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,包括开敞式办公区、会议报告厅、宴会厅、观演建筑的序厅、体育建筑的入场等候与休息厅等,不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅。

本条第4款中有关设置自动灭火系统时的疏散距离,当需釆用疏散走道连接营业厅等场所的安全出口时,可以按室内最远点至最近疏散门的距离、该疏散走道的长度分别增加25%。条文中的“该场所”包括连接的疏散走道。如:当某营业厅需采用疏散走道连接至安全出口、且该疏散走道的长度为10m时,该场所内任一点至最近安全出口的疏散距离可为30m×25%+10m×25%=50(m),即营业厅内任一点至其最近出口的距离可为37.5m,连接走道的长度可以为12.5m,但不可以将连接走道上增加的长度用到营业厅内。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【31】5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。

高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表5.5.18的规定。

表5.5.18 高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度(m)

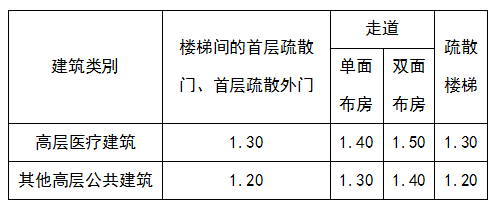

[图片] |

|

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【32】 【条文说明】5.5.18本条为强制性标准条文。本条分别按能通过1股人流和2股人流的宽度确定了民用建筑中疏散门和安全出口与疏散走道和疏散搂梯的最小净宽度。因此,按本规范其他条文规定计算出的总疏散宽度,在确定不同位置的门洞宽度或梯段宽度时,需要仔细分配其宽度并根据通过的人流股数进行校核和调整,并满足本条的要求。

设计应注意门宽与走道、楼梯宽度的匹配。一般,走道的宽度均较宽,因此,当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度。此外,下层的楼梯或门的宽度不应小于上层的宽度;对于地下、半地下,则上层的楼梯或门的宽度不应小于下层的宽度。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【33】5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。

人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【34】 【条文说明】5.5.19观众厅等人员比较集中且数量多的场所,疏散时在门口附近往往会发生拥堵现象,设计采用带门槛的疏散门等,紧急情况下人流往外拥挤时很容易被摔倒,后面的人也会随之被摔倒,以致造成疏散通路的堵塞,甚至造成伤亡。本条规定的场所主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所,这些场所与《中华人民共和国消防法》中规定的宾馆、饭店、商场、集贸市场、民用机场航站楼、体育场馆、会堂中容纳人员较多的宴会厅、营业厅、观众厅和候机厅等,客运车站候车室、客运码头候船厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅等及其他公众聚集场所中人员相对集中的大厅相似,而与人员密集场所有所区别。本条规定的疏散门为进出上述这些场所的门,包括直接对外的安全出口或通向楼梯间的门。

本条规定的紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步,主要指正对门的内外1.4m范围,门两侧1.4m范围内尽量不要设置台阶,.对于剧场、电影院等的观众厅,尽量采用坡道。

人员密集的公共场所的室外疏散小巷,主要针对礼堂、体育馆、.电影院、剧场、学校教学楼、大中型商场等同一时间有大量人员需要疏散的建筑或场所。一旦大量人员离开建筑物后,如没有一个较开阔的地带,人员还是不能尽快疏散,可能会导致后续人流更加集中和恐慌而发生意外。因此,规定该小卷的宽度不应小于3m,但这是规定的最小宽度,设计要因地制宜地,尽量加大。为保证人流快速疏散、不发生阻滞现象,该疏散小巷应直接通向更宽阔的地带对于那些主要出入口临街的剧场、电影院和体育馆等公共建筑,其主体建筑应后退红线一定的距离,以保证有较大的疏散缓冲及消防救援场地。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【35】5.5.20 剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度,应符合下列规定:

1 观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.60m计算,且不应小于1.00m;边走道的净宽度不宜小于0.80m。布置疏散走道时,横走道之间的座位排数不宜超过20排;纵走道之间的座位数:剧场、电影院、礼堂等,每排不宜超过22个;体育馆,每排不宜超过26个;前后排座椅的排距不小于0.90m时,可增加1.0倍,但不得超过50个;仅一侧有纵走道时,座位数应减少一半。

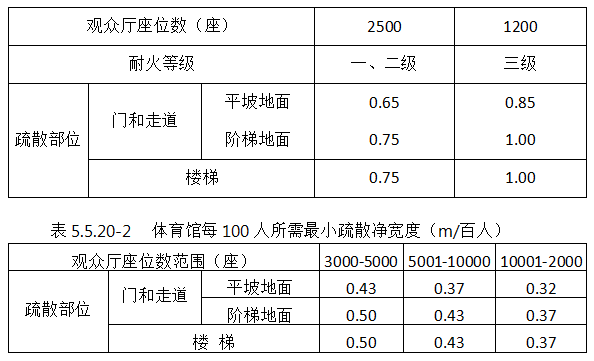

2 剧场、电影院、礼堂等场所供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.20-1的规定计算确定;

表5.5.20-1 剧场、电影院、礼堂等场所每100人所需最小疏散净宽度(m/百人)

[图片]

注:表5.5.20-2中对应较大座位数范围按规定计算的疏散总净宽度,不应小于对应相邻较小座位数范围按其最多座位数计算的疏散总净宽度。对于观众厅座位数少于3000个的体育馆,计算供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度时,每100人的最小疏散净宽度不应小于表5.5.20-1的规定。

3 体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.20-2的规定计算确定;

4 有等场需要的入场门不应作为观众厅的疏散门。 |

|

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【36】 【条文说明】5.5.20为便于人员快速疏散,不会在走道上发生拥挤,本条规定了剧场、电影院、礼堂、体育馆等观众厅内座位的布置和疏散通道、疏散门的布置基本要求。

1 关于剧场、电影院、礼堂、体育馆等观众厅内疏散走道及座位的布置观众厅内疏散走道川的宽度按疏散l股人流(按0.55m的宽度计算〉考虑,同时并排行走2股人流需要1.1m的宽度,但观众厅内坐椅的高度均在行人的身体下部,坐椅不妨碍人体最宽处的通过,故1.0m宽度基本能保证2股人流通行需要。观众厅内设置边走道不但对疏散有利并且还能起到协调安全出口或疏散门和疏散走迢迢行能力的作用,从而充分发挥安全出口或疏散门的作用。

对于剧场、电影院、礼堂等观众厅中两条纵走道之间的最大连续排数和连续座位数,在工程设计中应与疏散走道和安全出口或疏散门的设计宽度联系起来考虑合理确定。

(详见纸质文件) |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

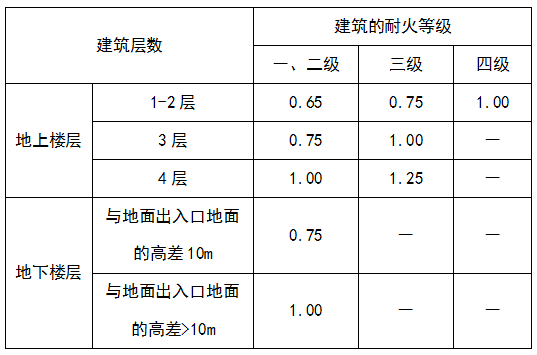

【37】5.5.21 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定:

1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算;

表5.5.21-1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度(m/百人)

[图片]

2 地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定;

3 首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定;

4 歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅、放映厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按1.0人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按0.5人/m2计算;

5 有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算;

6 展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算,展览厅内的人员密度宜按0.75人/m2确定; |

|

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

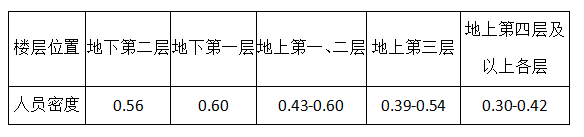

【38】5.5.21

7 商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表5.5.21-2规定值的30%确定。

表5.5.21-2 商店营业厅内的人员密度(人/m2)

[图片] |

|

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【39】 【条文说明】5.5.21本条第1、2、3、4款为强制性标准条文。疏散人数的确定是建筑疏散设计的基础参数之一,不能准确计算建筑内的疏散人数,就无法合理确定建筑中各区域疏散门或安全出口和建筑内疏散楼梯所需要的有效宽度,更不能确定设计的疏散设施是否满足建筑内的人员安全疏散需要。

(详见纸质文件) |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【40】5.5.22 人员密集的公共建筑不宜在窗口、阳台等部位设置封闭的金属栅栏,确需设置时,应能从内部易于开启;窗口、阳台等部位宜根据其高度设置适用的辅助疏散逃生设施。

【条文说明】5.5.22本条规定是在吸取有关火灾教训的基础上,为方便灭火救援和人员逃生的要求确定的,主要针对多房建筑或高层建筑的下部楼层。

本条要求设置的辅助疏散设施包括逃生袋、救生绳、缓障绳、折叠式人孔梯、滑梯等,设置位置要便于人员使用且安全可靠,但并不一定要在每一个窗口或阳台设置。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【41】5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:

1 第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m;

2 通向避难层的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开;

3 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m2计算;

4 避难层可兼作设备层。设备管理宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。

避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口;

5 避难层应设置消防电梯出口;

6 应设置消火栓和消防软管卷盘;

7 应设置消防专线电话和应急广播;

8 在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志;

9 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应釆用乙级防火窗。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【42】 【条文说明】5.5.23本条为强制性标准条文。建筑高度大于100m的建筑,使用人员多、竖向疏散距离长,且设置更多的疏散楼梯往往十分困难,因而人员的疏散时间长。

根据目前国内主战举高消防车—50m高云梯车的操作要求,规定从首层到第个避难层之间的高度不应大于50m,以便火灾时不能经楼梯疏散而要停留在避难层的人员可采用云梯车救援下来。根据普通人爬楼梯的体力消耗情况,结合各种机电设备及管道等的布置和使用管理要求将两个避难层之间的高度确定为不大于50m较为适宜。

火灾时需要集聚在避难层的人员密度较大,为不致于过分拥挤,结合我国的人体特征,规定避难层的使用面积按每平方米平均容纳5人确定。

为使需要避难的人员不错过避难层,规定防烟楼梯间应在避难层错动位置或上下层断开,使人员均可经避难层方能上下,但不一定要经过避难区才能上下。当建筑内的避难人数较少而不需将整个楼层用作避难层时,可以采用防火墙将该楼层分隔成不同的区域。因此,从非避难区进入避难区的部位,要采取措施防止非避难区的火灾和烟气进入避难区安全的措施如设置防烟前室。

一座建筑是设置避难层还是避难间(区),主要根据该建筑的不同高度段内需要避难的人数及其所需避难面积确定。当需要设置避难层时,除火灾危险性小的设备用房外,该避难层不能用于其他使用功能。目前,还有些建筑设计将部分使用功能区的大堂,如酒店大堂,与避难层的避难区贯通而不作防火分隔,作为一个空间使用,这种情形不符合有关避难层的防火要求。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【43】5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:

1 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0m2确定;

2 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积;

3 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔;

4 应设置消防专线电话和消防应急广播;

5 避难间的入口处应设置明显的指示标志;

6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【44】 【条文说明】5.5.24本条为强制性标准条文,本条规定旨在满足医疗建筑中难以在火灾时及时疏散的人员的避难需要和保证其避难安全。考虑到病房楼内使用人员的自我疏散能力较差,参考美国、英国等国对医疗建筑避难区域或使用轮椅等行动不便人员避难的规定确定的。

每个护理单元的床位数一般是40床-60床,建筑面积为1200m2-1500m2,按3人间病房、疏散着火房间和相邻房间的患者共9人,每个床位按2m2计算,共需要18m2,加上消防员和医护人员、家属所占用面积,规定避难间面积不小于25m2。

避难间可以利用平时使用的房间,不需另外增加面积,如避难间可以利用每层监护室,监护室一般放6张床,面积25m2左右,也利用电梯前室。病房楼按最少3部病床梯对面布置,电梯前室面积一般为24m2-30m2。但合用前室不适合用作避难间,以防止病床影响人员通过楼梯疏散。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【45】5.5.24A 3 层及 3 层以上总建筑面积大于 3000m2(包括设置在其他建筑内三层及以上楼层)的老年人照料设施,应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置 1 间避难间;当老年人照料设施设置与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等时,可不设置避难间。避难间内可供避难的净面积不应小于 12m2,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室,其他要求应符合本规范第 5.5.24 条的规定。

供失能老年人使用且层数大于2层的老年人照料设施,应按核定使用人数配备简易防毒面具。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【46】【条文说明】5.5.24

新增条文。为满足老年人照料设施中难以在火灾时及时疏散的老年人的避难需要, 根据我国老年人照料设施中人员及其管理的实际情况,对照医疗建筑避难间设置的要求,作了本条规定。

对于老年人照料设施只设置在其他建筑内三层及以上楼层,而一、二层没有老年人照料设施的情况,避难间可以只设置在有老年人照料设施的楼层上相应疏散楼梯间附近。

避难间可以利用平时使用的公共就餐室或休息室等房间,一般从该房间要能避免再经过走道等火灾时的非安全区进入疏散楼梯间或楼梯间的前室;避难间的门可直接开向前室或疏散楼梯间。当避难间利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室时,该前室的使用面积不应小于 12m2,不需另外增加 12m2 避难面积。但考虑到救援与上下疏散的人流交织情况,疏散楼梯间与消防电梯的合用前室不适合兼作避难间。避难间的净宽度要能满足方便救援中移动担架(床)等的要求,净面积大小还要根据该房间所服务区域的老年人实际身体状况等确定。美国相关标准对避难面积的要求为:一般健康人员,0.28m2/人;一般病人或体弱者,0.6 m2/人;带轮椅的人员的避难面积为 1.4m2/人;利用活动床转送的人员的避难面积为 2.8m2/人。考虑到火灾的随机性,要求每座楼梯间附近均应设置避难间。建筑的首层人员由于能方便地直接到达室外地面,故可以不要求设置避难间。

本条中老年人照料设施的总建筑面积,当老年人照料设施独立建造时,为该老年人照料设施单体的总建筑面积;当老年人照料设施设置在其他建筑或与其他建筑组合建造时,为其中老年人照料设施部分的总建筑面积。

考虑到失能老年人的自身条件,供该类人员使用的超过 2 层的老年人照料设施要按核定使用人数配备简易防毒面具,以提供必要的个人防护措施,降低火灾产生的烟气对失能老年人的危害。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

| 【47】 Ⅲ 住宅建筑 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【48】5.5.25 住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:

1 建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;

2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;

3 建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。

【条文说明】5.5.25本条为强制性标准条文。本条规定为住宅建筑安全出口设置的基本要求,考虑到当前住宅建筑形式趋于多样化,条文未明确住宅建筑的具体类型,只根据住宅建筑单元每层的建筑面积和户门到安全出口的距离,分别规定了不同建筑高度住宅建筑安全出口的设置要求。

54m以上的住宅建筑,由于建筑高度大,人员相对较多,一旦发生火灾,烟和火易竖向蔓延,且蔓延速度快,而人员疏散路径长,疏散困难。故同时要求此类建筑每个单元每层设置不少于两个安全出口,以利人员安全疏散。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【49】5.5.26 建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能逋过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连逋时,应设置2个安全出口。

【条文说明】5.5.26本条为强制性标准条文。将建筑的疏散楼梯通至屋顶,可使人员通过相邻单元的楼梯进行疏散,使之多一条疏散路径,以利于人员能及时避难。由于本规范已强制要求建筑高度大于54m的住宅建筑,每个单元应设置2个安全出口,而建筑高度大于27m,但小于等于54m的住宅建筑,当每个单元任一层的建筑面积不大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离不大于10m,难以在每个单元设置2个安全出口时,可以通过将楼梯间通至屋面来满足2个不同疏散方向的要求。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |

【50】5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:

1 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应釆用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可釆用敞开楼梯间;

2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间;

3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。同一楼层或单元的户门不宜直接开向前室,确有困难时,开向前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。

【条文说明】5.5.27楼梯间是火灾时人员在建筑内竖向疏散的唯一通道,原則上不防火的户门不应直接开向楼梯间,特别是高层住宅建筑的户门不应直接开向楼梯间的前室。对于建筑高度低于33m的住宅建筑,其竖向疏散距离较短,如每层每户通向楼梯间的门采用防火门与楼梯间分隔,能一定程度降低烟火进入楼梯间的危险,因而可以不设封闭楼梯间。

电梯井是烟火竖向蔓延的通道,火灾和高温烟气可借助该竖井蔓延到建筑中的其他楼层,会给人员安全疏散和火灾的控制与扑救带来更大困难。因此,电梯与疏散楼梯的位置要尽量远离或将疏散楼梯设置为封闭楼梯间。 |

| 《建筑设计防火规范(GB 50016—2014,2018版)》 |